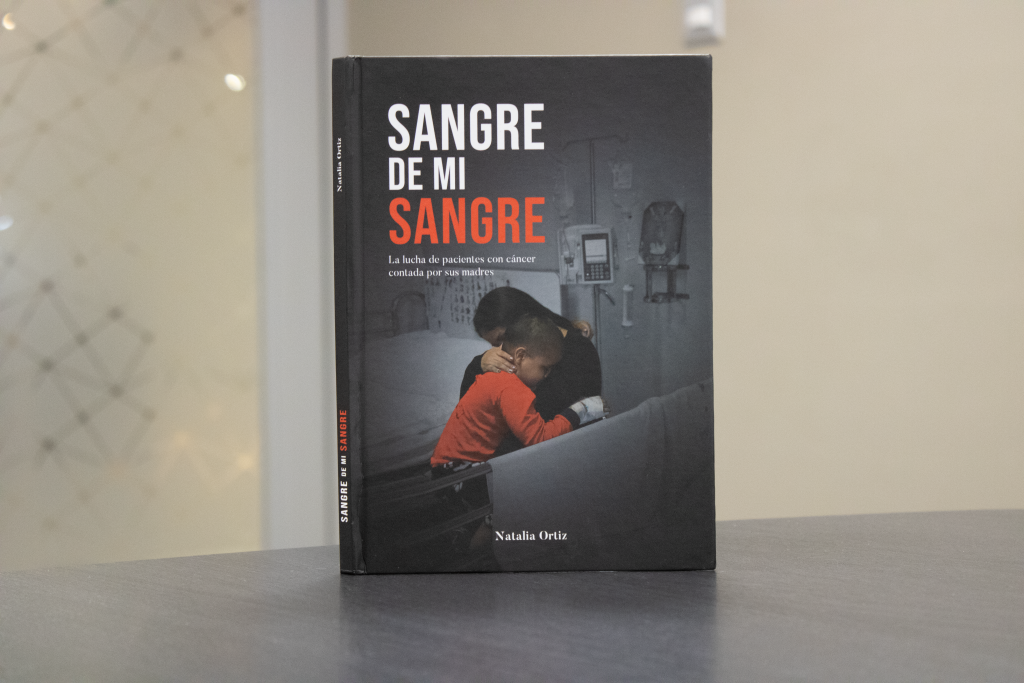

Natalia Ortiz, egresada de la UPC, presentó en la universidad donde se formó como periodista su primer libro, “Sangre de mi sangre”. Este texto, nacido de una vivencia muy personal, fue tomando forma en los cursos de Taller de Crónicas, Periodismo Literario 1 y Periodismo Literario 2 mientras Natalia era alumna de la Carrera de Comunicación y Periodismo. La obra de Ortiz narra, desde el punto de vista de las madres, la lucha de sus pequeños hijos contra la leucemia y cómo afrontan la enfermedad.

Por Walter Chunga

Fotos: Walter Chunga

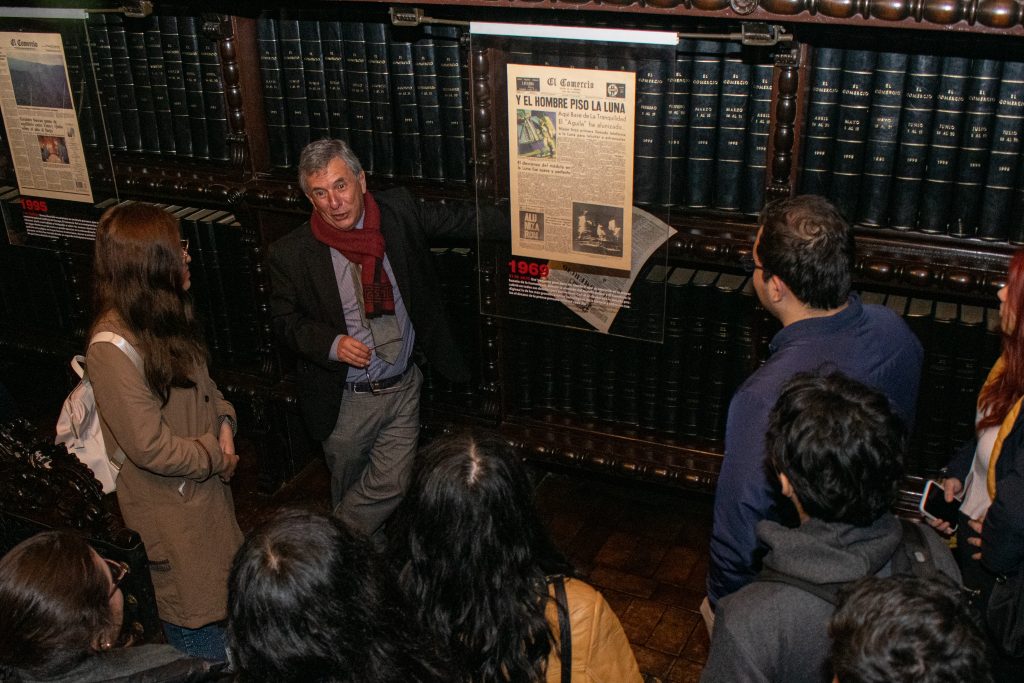

Este 20 de junio, Natalia Ortiz, periodista de Latina Televisión, presentó su primera publicación, “Sangre de mi sangre”, en el campus San Miguel. La directora de la Carrera de Comunicación y Periodismo, Rossana Echeandía, abrió la presentación destacando la dedicación y el arduo trabajo de Natalia para plasmar una investigación de varios años en una publicación que finalmente ve la luz.

En la presentación del libro estuvieron presentes la docente de la UPC Sandra Ramírez Checnes y Carlos Fuller, docente y autor de “Caen los colibríes”, quien motivó a Ortiz a escribir sobre los pacientes con leucemia en el curso de Taller de Crónicas. Además, como no podía ser de otra manera, varios de los protagonistas del libro también estuvieron presentes el día de la presentación.

Un libro en forma de homenaje

En 2017, Natalia apenas comenzaba su vida universitaria. Este periodo trajo consigo muchos cambios; adaptarse al ritmo universitario lleva tiempo, especialmente para los cachimbos. Y más aún cuando alguien tan cercano atraviesa por una enfermedad difícil.

Lamentablemente, el enamorado de aquel entonces de Natalia falleció de Leucemia. Un gran golpe tocó su corazón.

Esa experiencia, que quedó impregnada en su memoria, la llevó a ser parte de “Dibujando sonrisas” como clown hospitalaria, un grupo dedicado a hacer reír a los niños internados por problemas de salud. En el hospital Sabogal, la autora de “Sangre de mi sangre” conoció aún más historias sobre la lucha de los pacientes oncohematológicos y el apoyo incondicional de las madres hacia sus hijos.

Foto: Cortesía Natalia Ortiz

Con el tiempo, Natalia decidió que la experiencia tan cercana que vivió con alguien a quien quería mucho no debía quedarse solo en su memoria. Por ello, se propuso llevar su publicación a las manos de muchas personas, permitiendo así que puedan empatizar con los protagonistas de las historias que narra en su libro.

El primer borrador

En el curso de Taller de Crónicas, dirigido por el profesor Carlos Fuller, Natalia decidió iniciar su relato con una experiencia personal que luego sirvió como introducción para otros relatos. Al término del curso, Natalia ya había escrito dos historias que formaban parte de una crónica, la cual ganó el segundo puesto en la categoría “Mejor Crónica de No-Ficción” con “Madres en duelo” en el #YoSigoCreando UPC FILM FESTIVAL.

En Periodismo Literario 1, bajo la tutela del docente Joseph Zárate, Natalia añadió a esas dos primeras historias otras ocho. Más tarde, el profesor Dan Lerner colaboró en la edición durante Periodismo Literario 2.

“Al finalizar mis estudios universitarios, sentí un compromiso profundo con cada madre. Después de conversar con ellas, una vez finalizado el libro, me preguntaban cuándo sería publicado. Me comprometí a que estas historias no quedaran guardadas en un documento de Word, sino que debían ser compartidas para que los niños recibieran el homenaje que merecen”, relata la egresada de la Carrera de Comunicación y Periodismo, autora de “Sangre de mi sangre”. Tras culminar su pregrado, añadió dos historias más, alcanzando un total de 12.

La mirada de una madre

Ortiz relata estas 12 historias desde la perspectiva de 12 madres que han enfrentado junto a sus hijos esta dura enfermedad. “‘Sangre de mi sangre’ es un libro que narra la lucha de pacientes con enfermedades oncohematológicas, pero estas batallas están contadas a través de los ojos de las madres. Describe cómo viven la enfermedad de sus hijos desde el momento del diagnóstico y cómo experimentan el duelo, que comienza desde que un médico les dice que sus hijos tienen cáncer.”

Además, resaltó: “Uno de los principales objetivos de ‘Sangre de mi sangre’ fue visibilizar estas enfermedades a las que a menudo somos ajenos. Muchos niños ven interrumpida su infancia, sus juegos, toda su vida por las hospitalizaciones y las quimioterapias. Es un dolor profundo. También quería poner de relieve el duelo de una madre, frecuentemente incomprendido. He escuchado casos cercanos donde le dicen ‘ya tranquila, deja de llorarle a tu hijo’, pero no se puede entender el dolor de una madre hasta que se está en su situación. Es un vínculo que trasciende la muerte. Es imposible decirle a una mamá que se tranquilice”.

El libro, escrito en gran parte durante la pandemia, muestra cómo muchos niños que recibían tratamiento contra la leucemia tuvieron que interrumpirlo por largo tiempo debido al estado de emergencia del sistema de salud por la COVID-19. A esto se suma el grave problema de la escasez de donantes de sangre para los pacientes oncohematológicos, quienes necesitan transfusiones de forma continua.

Historias que quedan para la posteridad

Katherine Sánchez aparece abrazando a su hijo Mario en la portada del libro “Sangre de mi Sangre”. En ese sentido, Natalia Ortiz contó lo siguiente: “Cuando conversé con ella por primera vez, su hijo aún estaba vivo. Cuando terminé de escribir el libro, tiempo después, su hijo ya había fallecido. Al mostrarle la portada, le pregunté: ‘¿Quieres ver la portada ahora?’ porque le había mencionado que sería parte de la misma. Katherine me respondió que no había ningún problema, pero que quería que fuera una sorpresa”.

“Yo no estuve presente cuando lo vio porque primero se publicó en redes sociales. Katherine me dijo que el mundo se le cayó encima. Que fue hermoso ver ese abrazo tan lindo con su hijo. Ella me contó que en el momento en que tomaron la fotografía, sentía temor por eso lo estaba abrazando, no se acuerda mucho de la escena, pero le mostré la foto original. Fue uno de los mensajes bonitos que pude recibir”, reveló la comunicadora.

El principal reto

Cada historia cuenta con una carga emocional importante. Cada testimonio revela la lucha diaria de un niño junto a su madre y su familia, enfrentando una enfermedad difícil. “Creo que fue mi mayor reto, porque no te voy a mentir, en cada testimonio había llantos, risas, más llantos que risas, y volver a escuchar todas las entrevistas que había realizado para no perder ningún detalle fue muy doloroso”, expresó.

Además, mencionó: “De hecho, se nota mucho el amor de madre del que se habla en el texto, especialmente cuando ellas son conscientes, desde el principio o quizás en la etapa más difícil, de que sus hijos ya no son para este mundo. Bueno, si tiene que pasar que pase, “si Dios me lo quiere quitar” en sus propias palabras, “pues que así sea porque no quiero seguir viendo a mi hijo sufrir”.

Escribir para ayudar

El principal objetivo de publicar “Sangre de mi sangre” es vender la mayor cantidad de ejemplares para destinar las ganancias al área de oncohematología pediátrica del hospital Sabogal. El propósito es mejorar las condiciones para los niños con leucemia y proporcionarles un ambiente más acogedor.

Al comprar el libro no solo podemos conocer las historias de mujeres valerosas que acompañan a sus hijos en sus momentos más difíciles, sino también entender algunas deficiencias de nuestro sistema de salud, la escasez de donantes de sangre y lo difícil que puede ser el tratamiento de quimioterapia para niños que apenas están comenzando a vivir y que a tan temprana edad enfrentan su batalla más difícil.

*El libro tiene un costo de 65 soles y se puede adquirir llamando al número de WhatsApp de la autora: 922 131 726 o escribiendo a su cuenta de Instagram: @naty.ortizm. Disponible en la librería El Virrey.