Según lo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu), las instituciones públicas y privadas deben reservar dos vacantes por aula para niños que tengan discapacidad leve y moderada. foto: Andina.

A pocas semanas de haberse conmemorado el día de la concientización del autismo, la lucha para la garantización de una educación inclusiva sigue siendo un desafío en nuestro país.

Escribe: Florenzia Vega

El autismo o trastorno de espectro autista (TEA) es considerado un trastorno del neurodesarrollo de inicio temprano, que afecta principalmente las áreas de comunicación e interacción social.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), se estima que la incidencia global del autismo es de aproximadamente 62 casos por cada 10,000 personas o 1 caso por cada 160 individuos. Bajo estos datos, se estaría hablando de 204,818 personas con TEA en nuestro país.

La situación en el Perú

En el Perú, es un derecho que los niños y adolescentes con TEA reciban una educación inclusiva y de calidad. Para el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), abarca poder conseguir la matrícula, además de que se brinde un espacio seguro y con profesores altamente capacitados que manejen metodologías aptas para las distintas habilidades de los alumnos.

Este sigue lo establecido por el Plan TEA, promulgado en el 2019 por el Gobierno Peruano, que cumple con la ley N°30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno Espectro Autista. Esta impulsa una educación integral, así como también un diagnóstico precoz, la intervención temprana, capacitación profesional, la inserción laboral y social de las personas con autismo .

Convivir con el espectro

Para Luis Medina, presidente de la ONG “De la mano del autismo” y padre de Joaquín, un joven con TEA, este tipo de leyes no son más que una promesa. “No conozco a nadie que se haya beneficiado, ni personalmente ni en los seminarios que asistimos. Básicamente es un saludo a la bandera”. Y es que si bien existe esta apuesta, entre otros aspectos, por una educación inclusiva, no se han evidenciado avances significativos: el entorno escolar no se ajusta a las necesidades de estos niños, lo que muchas veces puede ser un gran detractor. “La educación está muy lejos de ser educación para personas con habilidades diferentes”, resalta Medina.

En esta misma línea, se suma la poca o nula preparación que se les da a los maestros y personal de las escuelas para atender a niños neuro diversos. La licenciada en psicología y profesora de educación inicial, Gina Riveros, señala que es un proceso. “Tienes que descomponerte como docente y reestructurarte para poder atender a esta población de niños. ¿Estamos preparados los docentes?” Esto nos dirige a cuestionarnos: ¿por qué las leyes no se están aplicando correctamente? La respuesta se atribuye a falta de políticas públicas y planes que ofrezcan recursos en los que los niños puedan acceder fácilmente, asegurando un futuro próspero.

Pero Riveros es una firme abanderada de que el cambio se puede lograr si cada uno tiene el deseo de lograr una sociedad justa para todos y todas. Ante la falta de apoyo por parte del Estado, es la salida más cercana. “Lamentablemente, 2 ministerios que deberían asegurar la educación del niño, que es la obligación del estado peruano, no están asumiendo como deberían”, concluye.

Próximos proyectos

En noviembre de 2023, la congresista Norma Yarrow presentó una iniciativa que planteaba modificar la ley N°30150, con el fin de reforzar la integración educativa por medio de estrategias que logren reducir las distinciones, así como también optimizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, evitando la deserción escolar.

Para el 2023, el Mecanismo Independiente de Discapacidad, adscrito a la Defensoría del Pueblo, estimó que un 97% de personas autistas en Perú no están diagnosticadas. foto: Pixabay.

La parlamentaria indicó que las leyes actuales, aunque buscan abordar los aspectos mencionados de las personas con TEA, no se dan abasto para garantizarles una calidad de vida adecuada. Pese a esto, a la fecha no se ha emitido ningún comunicado acerca de los avances que se vienen realizando para que esta propuesta pueda ser desarrollada.

Detección del TEA en los primeros años

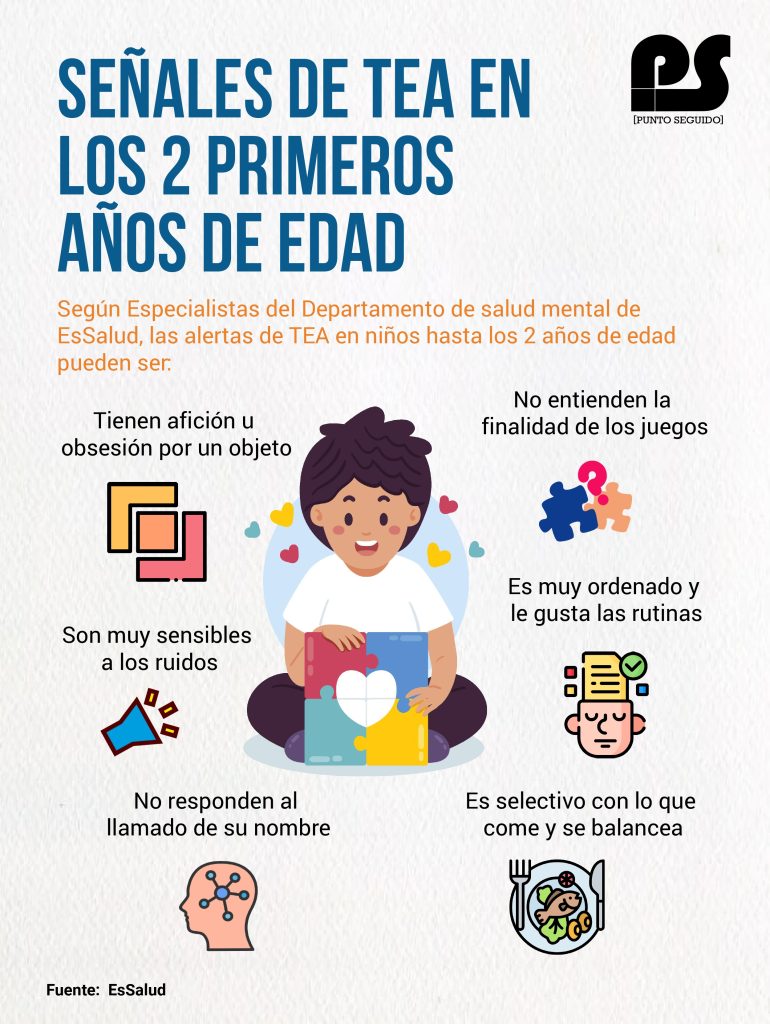

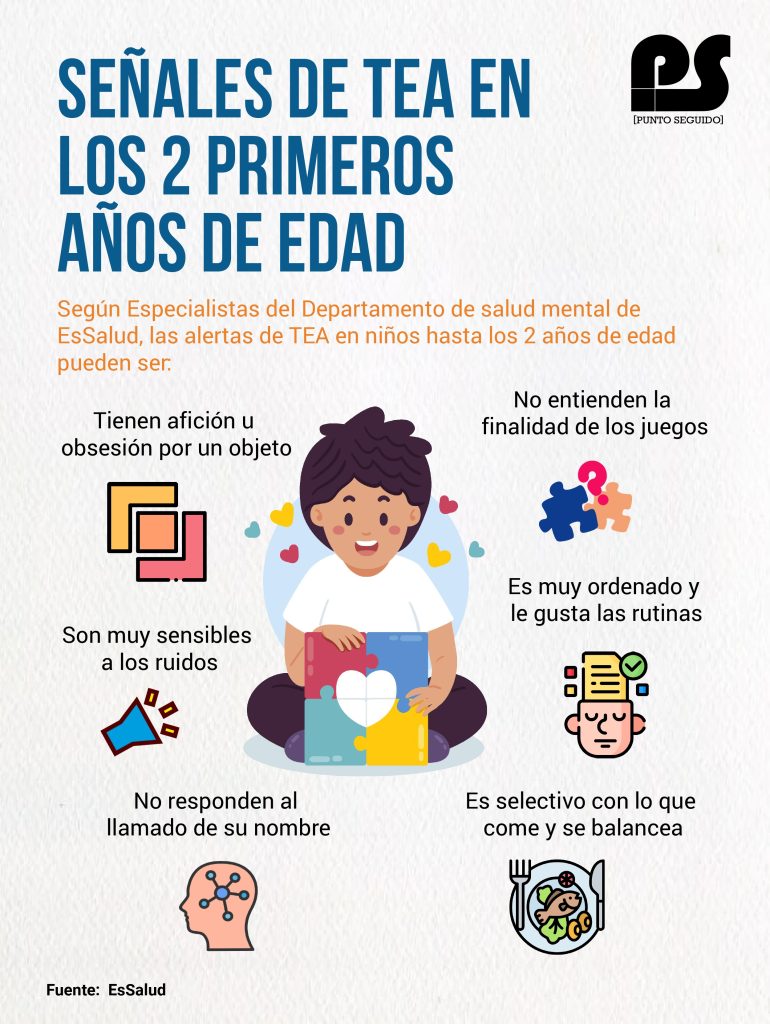

A pesar de que cada caso de TEA en niños es único y puede variar según la edad en la que se diagnostique, existen una serie de señales y comportamientos que pueden alertar a los padres para que consideren realizar una evaluación con un especialista.